Florian Hoffmann ist gebürtiger Uttinger und seit 2020 Bürgermeister seiner oberbayerischen Heimat. Eine der größten Aufgaben seiner bisherigen Amtszeit war die Finalisierung eines besonderen Projekts, das 2016 mit dem Erwerb eines Grundstücks durch die Gemeinde begann. Unter Koordination des Planungsverbandes Äußerer Wirtschaftsraum München (s. Ende des Artikels) und nach Gründung eines Kommunalunternehmens sind 88 Wohnungen im sozial orientierten Wohnungsbau entstanden. Die Holzhybridbauten von WWA Architekten überzeugen nicht nur durch markante Silhouetten, sondern auch durch ihre nachhaltigen Qualitäten und autofreie Begegnungszonen. Im Gespräch erzählt Florian Hoffmann von einem Projekt, das eine „Sternstunde für Utting“ und ein „großes Projekt voller Strahlkraft“ ist.

Wie würden Sie Utting jemandem beschreiben, der den Ort nicht kennt?

Utting liegt in der Nähe von Landsberg und Augsburg sowie im Speckgürtel von München. Aufgrund der Lage am Ufer des Ammersees sind wir ein Touristenort und haben vor allem am Wochenende und in den Ferien viele Gäste. Vor Ort gibt es zwei Supermärkte und eine gute ärztliche Versorgung. Trotzdem ist Utting mit seinen 5.000 Einwohnern ländlich, auch wenn sich die Gemeinde in den letzten 20 Jahren sehr verändert hat.

Wer wohnt in Utting?

Die Bevölkerung setzt sich aus ursprünglichen Uttingern und Zugezogenen aus dem Großraum München zusammen, für die das Wohnen in der Stadt zu teuer geworden ist und die deshalb aufs Land ziehen. Da Utting vom See beziehungsweise dem Landschaftsschutzgebietsgürtel umgeben ist, kann die Gemeinde nicht in der Fläche wachsen. Wir können nur innerörtlich nachverdichten, entsprechend hoch sind die Preise. Unser Bodenrichtwert liegt bei 1.250 Euro pro Quadratmeter. Das ist für einen Uttinger mit einem normalen Einkommen nahezu unbezahlbar, für Münchner Verhältnisse jedoch günstig. Entsprechend verändert sich die Bevölkerungsstruktur. Die jungen Leute gehen zum Studieren und kommen selten zurück. Daraus resultiert auch das Vorhaben Schmucker: Wir wollten Raum für diejenigen schaffen, die es sich sonst nicht leisten können.

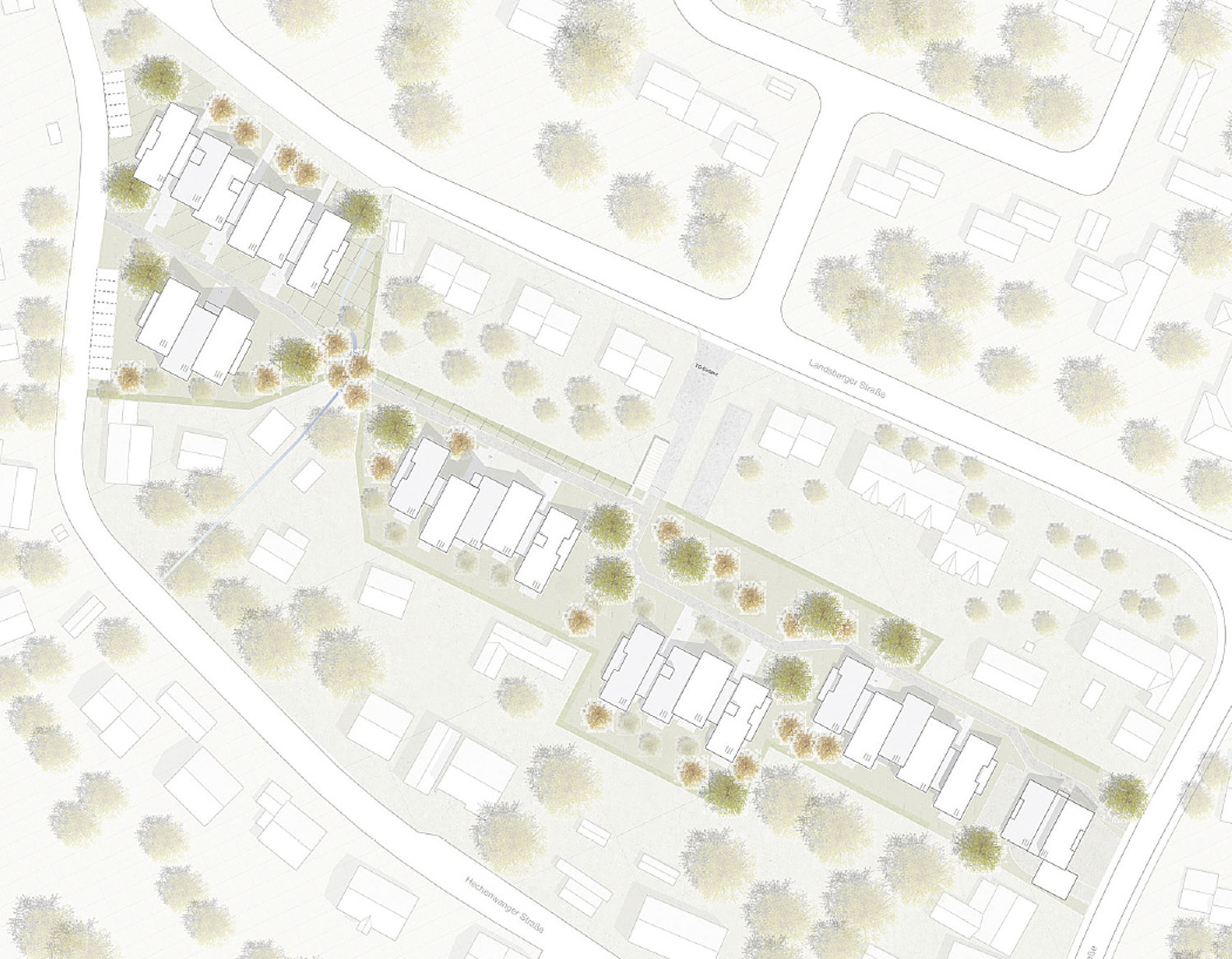

Was ist das für ein Gelände, auf dem die Gemeinde die neue Wohnbebauung initiiert hat?

Das Schmucker-Areal war früher eine große Landwirtschaft. 2008 brannte der unbewohnte Hof bis auf eine Teilruine nieder. Als der Eigentümer etwas später verstarb, ging die Fläche an weltweit 17 Erben über, die sich entschlossen, sie an einen Investor zu verkaufen. Dieser plante Doppelhaushälften mit Garagenhöfen, die wie mit einem Stempel in die Fläche reingepresst wurden, um das Maximum herauszuholen. Architektonisch war das eine Katastrophe. Noch bevor bei uns eine Vorkaufsrechtsanfrage eingegangen ist, hat der Investor bereits angefangen das Grundstück zu roden.

Und die Gemeinde hat interveniert?

Mein Vorgänger Josef Lutzenberger hat einen sehr mutigen Schritt gewagt: Er hat eine Vorkaufsrechtssatzung zur Schaffung von Wohnraum für niedrige und mittlere Einkommen erlassen und dem Investor das Grundstück wieder entzogen. So konnte Utting das Grundstück mit allen Wald- und Wiesenflächen erwerben.

Wie konnte das Gelände finanziert werden?

Parallel zum Prozess der Bebauungsplanung wurde zunächst ein Kommunalunternehmen gegründet. Denn wir hätten nicht allein aus Gemeindehand arbeiten können, das hätte unser Bauamt nie leisten können. Dieses Kommunalunternehmen hat sich dann auf den Weg gemacht, um an Fördergelder zu gelangen, denn sonst hätten wir uns das nie leisten können. Insgesamt haben wir 30 Millionen Euro investiert. Als Gemeinde mit 5.000 Einwohnern fragt man sich, ob das funktionieren kann. Wir zählen heute zu den zehn am höchsten verschuldeten Gemeinden in Bayern. Aber: Mit jedem Jahr reduzieren sich die Schulden – irgendwann bleiben dann die Mieteinnahmen übrig und so können wir später Geld für die Gemeindekasse verdienen.

Wie hat die Bevölkerung in Utting das Bauvorhaben aufgenommen?

Natürlich gab es große Bedenken bei den Nachbarn. Dreißig Jahre lang grenzte ihr Grundstück an eine grüne Oase. Dann kam die Gemeinde und baute dreigeschossig darauf – da hat man sich gefragt, wer da alles kommen würde. Die Bürger hatten erst einmal Angst vor Veränderung, und diese Stimmung hat uns während der gesamten Bauphase begleitet. Wenn in Utting der Strom ausfiel, dann war Schmucker schuld, weil Mitarbeiter einen Stecker gezogen hatten. Lag eine Schraube auf der Straße, wurde uns die Gefährdung der Anlieger vorgeworfen. Während man an einen Investor nur schwer herankommt, ist die Gemeinde von Montag bis Freitag von mindestens acht bis zwölf Uhr erreichbar. Und das war nicht immer leicht.

Wie lief der Wettbewerb ab?

Wir hatten eine hochkarätig besetzte Jury mit Mitgliedern aus der Regierung von Oberbayern, namhaften Architekten und Gemeinderäten. Für die Preisgerichtssitzung haben wir unsere Schulturnhalle für zwei Wochen gesperrt. Wir hatten ein riesiges Modell des Geländes, in das die teilnehmenden Büros ihre Entwürfe einsetzen konnten. So konnten die Vorschläge von allen Seiten betrachtet und im Kontext bewertet werden. Nach der Preisverkündung konnten die Bürger das Modell und die Einreichungen im Rahmen einer Ausstellung sehen und auch Kommentare und Meinungen in einem Buch hinterlassen. Der Zulauf war extrem hoch.

Welche Kriterien hatte der Wettbewerb?

Wir haben 80 Wohnungen vorgegeben. Der Wohnungsmix reichte von Einzimmer-Apartments bis hin zu Fünfzimmerwohnungen für Familien. Unser Ziel war es, die einzelnen Häuser in Bezug auf die Altersstruktur zu durchmischen: vom Auszubildenden über Familien bis zu Senioren. Eine weitere Auflage war, das Areal möglichst autofrei zu gestalten, damit es die grüne Lunge des Ortes bleibt.

Warum haben Sie sich für einen Holzbau entschieden?

Bis zum Holzbau war es tatsächlich ein weiter Weg. Wir haben uns Expertenmeinungen eingeholt und viel diskutiert. Am Ende konnte Holz in Bezug auf Ökologie und Nachhaltigkeit überzeugen, aber auch aufgrund der schnellen Bauabwicklung. Die Elemente werden im Werk vorgefertigt und dann auf die Baustelle geliefert.

Eine Holzbauweise ist auch ein Kostenfaktor – wie konnten Sie das finanzieren?

Auch hier hatten wir den großen Vorteil, dass die Regierung, die durch die nachhaltige Lösung entstehenden Mehrkosten mit 30 % fördert. Dadurch wurden die tatsächlichen Mehrkosten zwischen dem konventionellen Bau und dem Holzbau größtenteils ausgeglichen. Natürlich war der Holzbau immer noch teurer als die konventionelle Bauweise, aber die Nachhaltigkeitsmerkmale des Gebäudes haben das Gremium schließlich überzeugt. Wenn wir als öffentlicher Bauherr nicht den Weg der Zukunft beschreiten, wie sollen wir das dann von Privaten fordern?

Sie haben sich für eine Architektur mit einer markanten Silhouette entschieden – warum?

Wir hatten viele gute Entwürfe im Wettbewerb, aber gerade dieser mutige Entwurf fügt sich perfekt in die Umgebung ein. Das Büro WWA Architekten hat die umgebende Architektur mit ihren Satteldächern aufgegriffen und neu interpretiert. So ist ein sehr moderner Bau entstanden, der aber dennoch durch die Holzfassade und den Fischerhüttencharakter in die ländliche Struktur passt. Durch das Vor- und Zurückspringen auf dem sehr langen und schmalen Grundstück wirkt der Entwurf sehr leicht. Jede Wohnung erhält durch diese Organisation geschützte, private Bereiche – man sitzt nicht direkt neben dem Nachbarn auf dem Balkon. Und das Ensemble funktioniert auch gut im städtebaulichen Kontext, denn Utting fällt zum See hin ab. Wenn du im Flur am höchsten Punkt stehst, ragen die Schmuckerspitzen gut einen Meter über die anderen Häuser hinaus. Das sieht sehr ansprechend aus und fügt sich gut ein. Im Großen und Ganzen war das gesamte Projekt eine Sternstunde für Utting.

Wer bewohnt die Wohnungen?

Wir haben Kriterien festgelegt, nach denen entschieden wird, wer die Wohnungen beziehen darf. Dabei richten wir uns nach dem Einkommen, der familiären Situation und dem Engagement im Ort. Für diese Faktoren wurden Punkte vergeben. Trotzdem hatten wir dreimal so viele Bewerbungen wie Wohnungen. Zwei Drittel der jetzigen Bewohner sind Uttinger, ein Drittel kam von außerhalb. Die Wohnungen sind durch Lifte alle barrierefrei. Dazu kommen zwei voll behindertengerechte Wohnungen, in die zum Beispiel auch eine Pflegekraft mit einziehen kann. So hat sich die aktuelle Demografie ergeben.

Das klingt nicht so, als wären Pendler die Zielgruppe?

Die Menschen, die beispielsweise aus München nach Utting ziehen, sind oft Leute, die bereits finanziell abgesichert sind. Sie kommen nicht unbedingt aufs Land, um dann Mitglied in der Wasserwacht oder der Feuerwehr zu werden. Unser Ziel war es ganz klar, denjenigen eine Chance zu bieten, die sonst finanziell keine Möglichkeit gehabt hätten, zu bleiben. Eigenbedarfskündigungen sind bei uns ein großes Problem. Für viele bedeutet das einen Abschied aus Utting.

Das Areal ist autofrei. Wie gehen Sie mit den Freiflächen um?

Wir haben einen sehr großen und zentral gelegenen Spielplatz. Er spricht nicht nur die Jüngsten an, sondern macht auch 12- oder 13-Jährigen noch Spaß. Er ist ein zentraler Treffpunkt für alle Uttinger Kinder. Parallel dazu gibt es weitläufige Grünflächen und immer wieder kleinere Bereiche mit Bäumen und Bänken, in denen sich auch die Seniorengruppe mal zum Plausch treffen kann.

Sie haben bewusst Begegnungsflächen geplant?

Nicht nur draußen, sondern auch als Teil der Häuser. Wir haben beispielsweise einen 120 Quadratmeter großen Gemeinschaftsraum mit einer 80 Quadratmeter großen Terrasse. Er steht den Mietern zur Verfügung und ist besonders praktisch für diejenigen, die eine kleine Wohnung bezogen haben, aber mal einen großen Geburtstag feiern wollen. Er kann aber auch von jedem Uttinger gemietet werden, etwa für Kurse, Vorträge oder Feierlichkeiten. Der Preis ist so niedrig, dass eigentlich nur eine Reinigungspauschale anfällt.

Wie ist die Resonanz heute, wie sehen die Uttinger das Areal?

Durchaus positiv. Das Areal ist ja auch eine öffentliche Anlage, die zwei Straßenzüge verbindet. Und wir hören oft, dass die Wohnbebauung kaum auffällt. Das spricht meiner Meinung nach für die Architektur, die eben kein großer Klotz ist. Und ich glaube, der Wohnwert ist allein durch die verwendeten Materialien relativ hoch.

Wie ist das Feedback von außen?

Ich glaube, wir haben durch dieses wunderbare Projekt den Anstoß für viele andere Gemeinden gegeben, sich intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen. Selbst zu bauen und selbst zu entwickeln ist für viele Gemeinden immer ein Angstgegner, weil es zu groß wirkt oder aufgrund der Verschuldung Sorgen macht. Wir haben schon viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Stadträte und Gemeinderäte zu Besuch gehabt, haben sie durch unser Areal geführt und dem einen oder anderen auch die Bedenken nehmen können. Eine Kommune, auch sei sie noch so klein, schafft auch große Projekte mit Strahlkraft.

PLANUNGSVERBAND

ÄUSSERER WIRTSCHAFTSRAUM MÜNCHEN

Der Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München (PV) wurde 1950 als freiwilliger Zusammenschluss gegründet, um die räumliche Entwicklung in der Region gemeinsam und abgestimmt zu gestalten. Dem Verband gehören die Landeshauptstadt München, rund 160 Städte und Gemeinden sowie acht Landkreise an.

Der PV unterstützt seine Mitglieder bei Themen wie Flächennutzungsplanung, Verkehr, Grünflächen und Klimaschutz. Er erstellt Analysen und Gutachten, begleitet Beteiligungsprozesse und fördert die Zusammenarbeit zwischen den Kommunen. Ziel ist es, den gemeinsamen Wirtschaftsraum nachhaltig und lebenswert zu entwickeln – mit einem guten Gleichgewicht zwischen Wohnen, Arbeiten, Mobilität und Freiräumen.