Was es

dazu

braucht?

Erstens einen Grundstückseigentümer wie Dr. Ludwig Scherr – ehemaliger Tierarzt und gelegentlich Spezialist für ungewöhnliche Fälle („Ich habe auch schon ein Chamäleon und sogar mal einen Waran behandelt!“) – aus dem schönen Schechen im schönen Inntalraum nördlich von Rosenheim (für alle, die es ganz genau wissen wollen). Zweitens engagierte Architekten wie „Kammerl & Kollegen Architekten“, die nicht irgendwas bauen wollen, sondern etwas, das in die Region passt. Drittens einen Immobilienprojektentwickler, der in all seinen Projekten einen hohen baukulturellen Anspruch vertritt.

Das Ergebnis: Zwei schöne neue Gebäude auf der neben dem Obstgarten der Familie gelegenen Wiese, die jetzt nicht mehr einfach „Wiese“ heißt, sondern stolz den Namen „Ludwigsgarten“ trägt – was, Sie haben es vielleicht schon geahnt, auf den Vornamen von Dr. Ludwig Scherr zurückgeht. Eine dankbare Reminiszenz; außerdem spricht es sich gut – und man kann es sich merken.

Ebenfalls auf Dr. Scherr gehen zwei majestätische Eichen zurück, die heute die grünen Visitenkarten des Ensembles sind: Sie wurden einst anlässlich seines Abiturs gepflanzt. Damals waren die Eichen noch deutlich kleiner – und der Doktor deutlich jünger. Es wurde nicht wenig Mühe aufgewendet, sie zur allseitigen Zufriedenheit zu erhalten. Grün sind die Häuser des „Ludwigsgarten“ aber auch im Hinblick auf ihre inneren Werte. Bei Materialien, Energieversorgung und -verbrauch wurde besonderer Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Ihre Energie beziehen sie aus örtlicher Nahwärme.

Eigentlich könnte unsere Geschichte hier zu Ende sein – Sie kennen die entscheidenden Fakten: Grundstück, es wurde getauscht, 3 der in den neuen Gebäuden entstandenen 16 Wohnungen gehören dem Doktor und seiner Familie, entsprechend des Grundstückswertes. Aber wie immer im Leben gilt: Es zählen nicht nur harte Fakten, sondern auch alles andere. Ganz besonders, wenn man in kleinen bayerischen Dörfern wie Schechen baut. Ganz besonders, wenn man sich genauer anguckt, wie Menschen seit jeher in ihnen leben.

Eine

Frage

der

Perspektive

Möglicherweise lesen Sie diesen Artikel gerade an einem Laptop – oder zumindest in dessen Nähe. Machen Sie sich doch kurz die Mühe und schauen Sie sich Schechen einmal aus der Vogelperspektive an. Was sofort auffällt: Das Dorf ist geprägt von traditioneller Landwirtschaft – konkret: von vielen großen Bauernhöfen. Und das ist nicht nur in Schechen so, sondern in vielen ländlichen Gegenden Bayerns: Diese Höfe bestimmen das Dorfbild, architektonisch wie sozial. Schon immer leben dort mehrere Generationen unter einem Dach – das ist nicht nur praktisch, sondern Ausdruck einer gewachsenen Lebensweise auf dem Land.

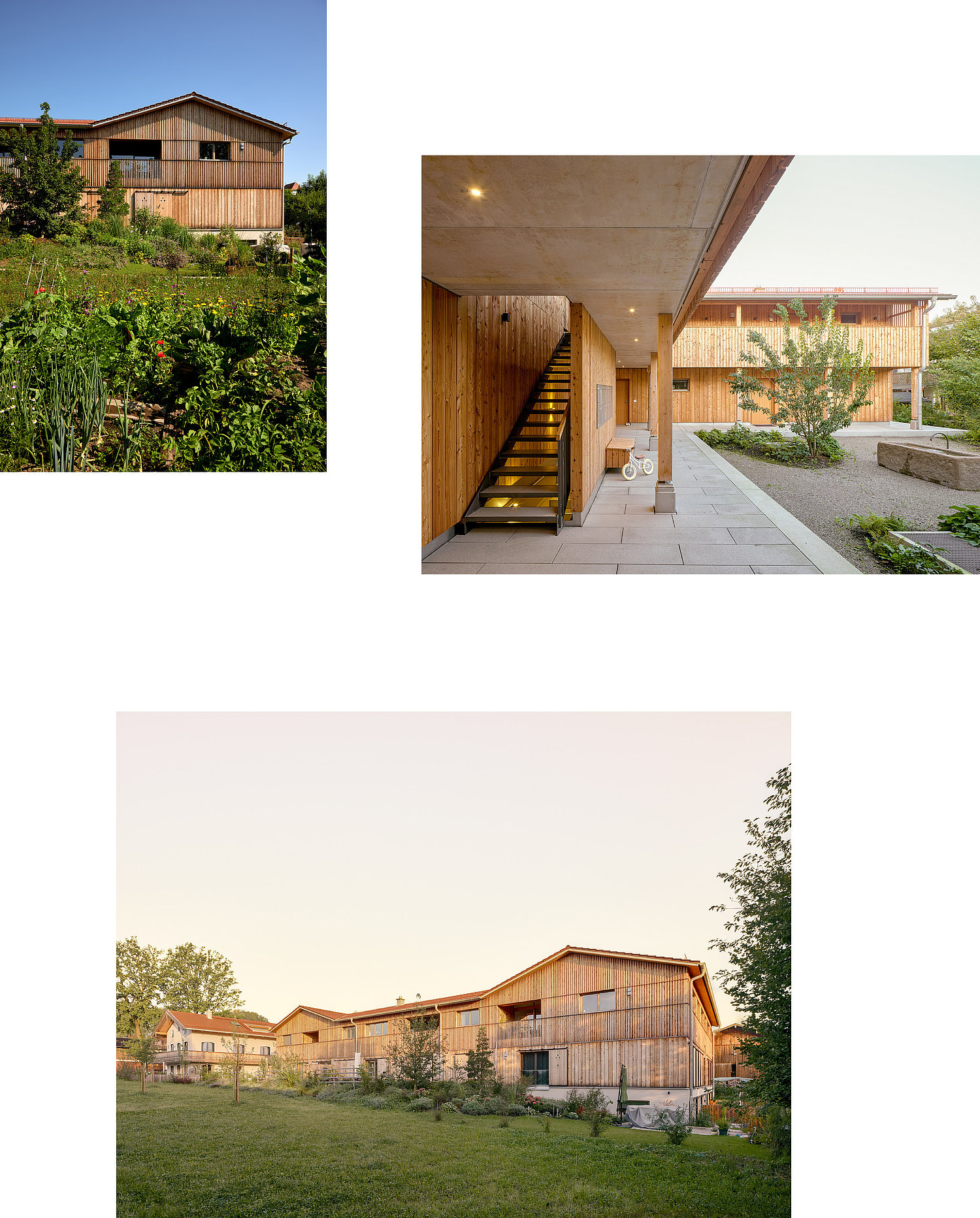

Einzelne Einfamilienhäuser oder Doppelhaushälften mit hohen Hecken und klarer Grundstücksgrenze würden dieses Bild zerstören. Deshalb wurde mit dem „Ludwigsgarten“ ein anderes Modell umgesetzt – eines, das sich an der dörflichen Lebensart orientiert, aber zeitgemäß und offen gestaltet ist. Ganz bewusst zitiert die Architektur Funktion und Aussehen traditioneller ländlicher Bauten. Die Holzverschalung des größeren Gebäudes erstreckt sich über zwei Geschosse, Loggien werden als moderne Elemente geschickt integriert.

Das kleinere Haus ist regionaltypisch ausgeführt als verputzter Ziegelbau – so, wie es in der Region seit jeher üblich ist, inklusive eines schönen umlaufenden Holzbalkons im Obergeschoss. So unterscheiden sich beide Gebäude stilistisch voneinander, bilden aber dennoch ein gemeinsames Ganzes.

Zäune sucht man hier vergeblich. Stattdessen gruppieren sich die beiden Gebäude um einen großzügigen Gemeinschaftshof, der das Herzstück des Projekts bildet. Dort treffen sich Jung und Alt zum Spielen, Gärtnern, Feiern und Kennenlernen. Er ist Bühne für spontane Hoffeste, Schauplatz für kleine Weihnachtsmärkte – und Zuschauerraum für das tägliche Schauspiel im Hühnergehege der Familie Scherr.

Die Bewohner teilen nicht nur den Hof, sondern auch Alltagsdinge: In der „Bibliothek der guten Dinge“ kann man Werkzeuge, Haushaltsgeräte oder Gartenutensilien gemeinsam nutzen – von der Bohrmaschine bis zum Rasenmäher. So entsteht ein Miteinander, das ganz ohne Zaun, Klingel oder Einladung funktioniert. Barrierefreiheit, nicht nur räumlich, sondern auch sozial, ist hier kein Zusatz, sondern Grundidee. Das Projekt fördert Nähe statt Rückzug, Austausch statt Abschottung.

Das

gute Leben,

besser

gemacht

Die Frage „Warum aufs Land ziehen, um dann wie in der Stadt zu wohnen?“ wird im „Ludwigsgarten“ mit einem klaren Gegenentwurf beantwortet: ländliche Gemeinschaft, moderne Offenheit und ökologische Verantwortung. Familien, Alleinstehende und Senioren finden hier ein Zuhause, das Begegnung möglich macht – und in dem sich Dorftradition und zeitgemäßer Lebensstil nicht ausschließen, sondern gegenseitig bereichern.

Eine der Bewohnerinnen ist Ursula Scherr, Zahnärztin und Tochter Dr. Ludwig Scherrs. Sie lebt in einer der drei Wohnungen, die der Vater im Tausch für das Grundstück bekam. Sie lobt die Mischung in der Nachbarschaft: „Alt und jung, von hier und von weiter weg – es funktioniert erstaunlich gut. Wir haben regelmäßig gemeinsame Abende, es ist unkompliziert und herzlich.“ Das Gebäude, in dem Ursula Scherr wohnt, wirkt auf den ersten Blick leicht und filigran durch die vollständige Holzverkleidung – ist aber solide gebaut und erstaunlich ruhig. „Ich dachte anfangs, das wird sicher total hellhörig. Aber es ist genau das Gegenteil. Man hört wirklich nichts.“

Auch technisch ist das Projekt durchdacht: Eine Tiefgarage unter den Gebäuden sorgt dafür, dass keine Parkplätze das Bild stören. „Es fühlt sich hier wirklich an wie in einer Ferienanlage“, sagt Ursula Scherr.

„Alles, was stören könnte, ist unsichtbar – stattdessen viel Holz, Bäume, Wiese, viel Ruhe.“ Neben der baulichen Qualität trägt die direkte Nähe zum verbliebenen Obstgarten der Eltern – inklusive freilaufender Hühner – besonders zur Atmosphäre bei. „Mein Vater kümmert sich jeden Tag um die Tiere. Und er redet dabei ziemlich laut mit ihnen. Eine Nachbarin findet das großartig – sie nennt es ‚Gratis-Kino‘. Und die Kinder lieben die Hühner sowieso!“

Die Schechener haben die zwei neuen Gebäude schnell akzeptiert. Dr. Scherr kann das nur bestätigen: „Die Gebäude sind sehr schön geworden – und der Obstgarten ist so prächtig wie immer. Wenn ich von meinem Haus auf die Gebäude schaue, sehe ich immer noch eine Menge Grün. Und das Schönste – es sind wieder junge Familien da. Die Kinder spielen im Obstgarten. Und alle kommen gut miteinander aus!“

Und was wünscht sich Dr. Scherr für die Zukunft? „Dass den Leuten das Leben hier taugt. Schechen ist der schönste Platz der Welt. Und ich freue mich, dass jetzt eine neue Generation in die Lage versetzt wird, das auch zu erleben!“