Dass die Stadtplanung mitten im Ort noch mal die Chance auf einen Neuanfang hat, ist ein seltener Umstand. Das alte Spinnereigelände von Kolbermoor bot mit seiner Modernisierung genau diese Chance. In den historischen Gebäuden etablierte sich in den letzten Jahren ein lebendiges Quartier mit Restaurants, Büros und Wohnraum, zuletzt wurde auch der angeschlossene Spinnereipark mit einer Wohnbebauung vom renommierten Büro Behnisch Architekten revitalisiert. Organisch kragen die drei Arme eines jeden Y-Hauses in den Park und scheinen die Natur und die Geschichte des Ortes zu umarmen.

Wenn Peter Kloo, der Bürgermeister von Kolbermoor, über den ehemaligen Zustand des Spinnereiparks spricht, dann fällt das Wort „Wildnis“. Zu den aktiven Zeiten der Spinnerei diente das Gelände den Direktoren als privater Garten, in dem sie einen künstlichen Weiher anlegten und den Abraum nutzten, um einen aus spiralförmigen Wegen bestehenden Schneckenberg aufzuschütten.

Die Eigentümer sammelten seltene Bäume, errichteten einen Minotaurus und bauten einen Tennisplatz. Nach der Stilllegung der Produktion aber fiel auch die Grünanlage hinter einem Zaun in den Dornröschenschlaf. Als die Spinnerei durch Quest saniert wurde und neue Nutzer einzogen, rückte der Park wieder in den Fokus. „Als altes Industrieareal ist die Spinnerei sehr untypisch für ein Stadtzentrum, sie steht mit dem Park quasi ohne Anknüpfungspunkt im urbanen Gefüge.

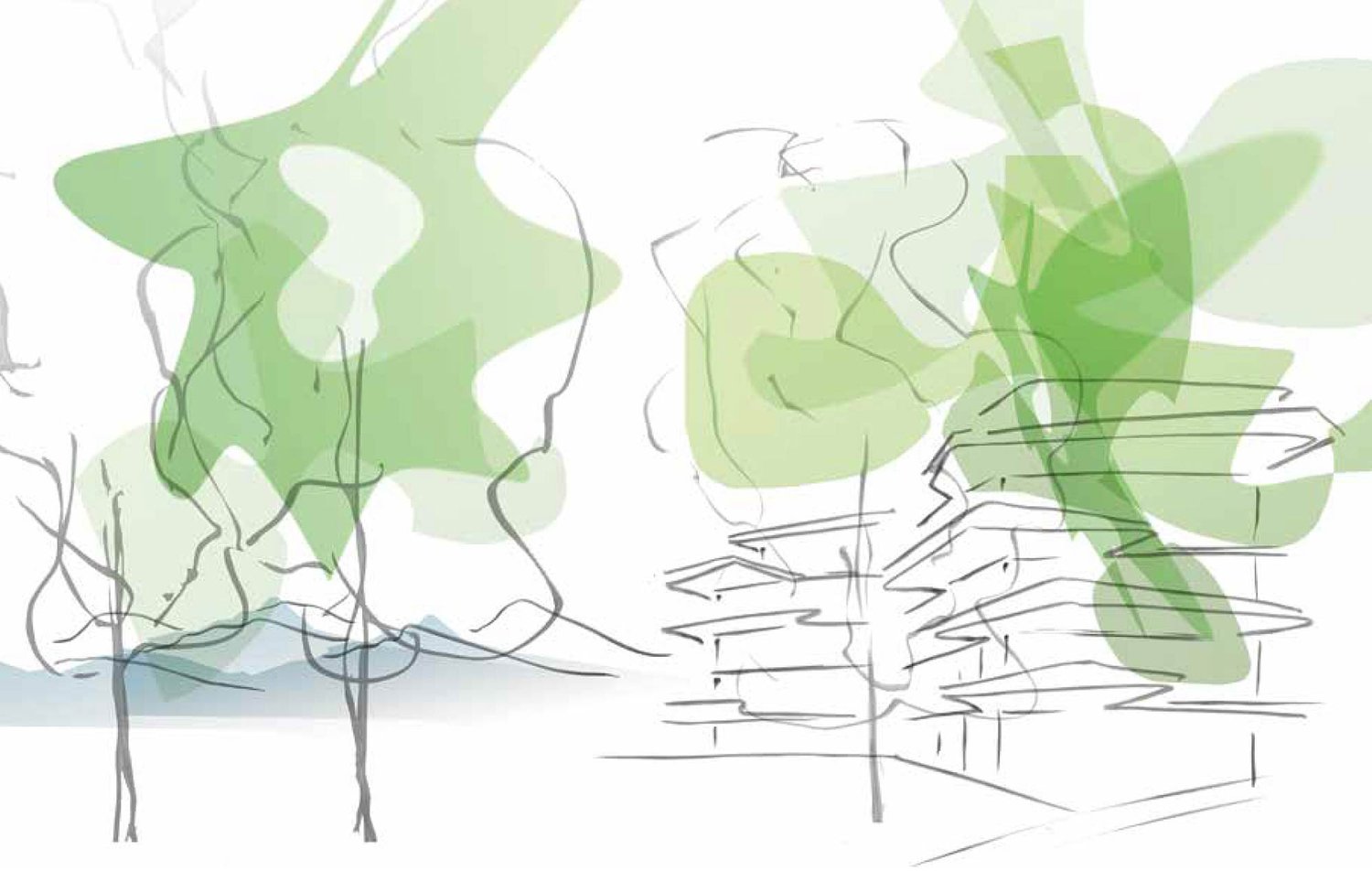

Das ist durchaus eine gute Voraussetzung, weil man nichts fortsetzen muss – gleichzeitig sind die großen Freiheiten auch eine Herausforderung“, erzählt Max von Bredow. „Dazu kam, dass wir die alten Bäume erhalten wollten. Bei der angedachten Bebauung mit Wohngebäuden stellten wir schnell fest, dass alles, was eckig und quadratisch geplant wurde, schlichtweg klobig aussah.“

Auf einem Event traf Klaus Werndl, der Gründer von Quest, auf Stefan Behnisch. Werndl erzählte Behnisch von der Sanierung der Spinnerei – und dem Park, für den er noch nach einer guten planerischen Lösung suchte, und fragte den Architekten um Rat. Stefan Behnisch kann sich noch gut an seinen ersten Kontakt zum Spinnereipark-Projekt erinnern: „Eigentlich ging es zunächst nicht um den Wald, sondern um eine Bebauung der Randbereiche, die das Ganze zusammenziehen sollten.

Damals war es erst mal nur eine Idee, dass sich die Häuser vielleicht irgendwann einmal im Park ausbreiten könnten. Wir zeichneten als Platzhalter Y-förmige Chips in die Pläne und um den Baumbestand, die in ihrer Form an kleine Erdnüsse erinnerten“, erzählt Behnisch. Im Norden wurden die sogenannten Conradty-Häuser geplant, im Süden, an der Mangfall, begann man mit dem Bau von Loftreihenhäusern und Mehrfamilienhäusern. Und immer noch lagen in den Plänen die kleinen, skizzierten Erdnüsse zwischen den Bäumen.

„Im Prozess wurde immer deutlicher, dass die organische Form die Sprache ist, die hier funktioniert“, blickt Behnisch zurück. „Wenn wir im Spinnereipark Häuser bauen, dann dürfen das keine Kisten sein. Die Gebäude müssen der Natur weichen, nicht umgekehrt. Wenn man an einer so prominenten und historisch bedeutenden Stelle baut, dann ist man einer gewissen Qualität verpflichtet.“ Für die Planenden von Behnisch Architekten unter der Leitung von Florian von Hayek war klar dass die Gebäude aus dem Ort heraus entwickelt werden müssen, und dass sie – konsequent naturverwoben – ein Echo der Umgebung sind.

Deshalb sind die Häuser in alle Richtungen orientiert und mit fünf bis sechs Geschossen auch ungewöhnlich hoch. „Wenn wir nur zwei Geschosse hätten, dann würde die elegante Form im hohen Baumbestand nicht wirken. Der Grundriss mit seinen drei Flügeln ermöglicht die Belichtung einer Wohnung von drei Seiten – was für den Wohnungsbau eine sehr untypische Qualität ist – und für eine sehr private und abgeschirmte Atmosphäre auf den Balkonen sorgt. Die Häuser und die Außenbereiche sind so ausgerichtet, dass die Nachbarn sich nicht gegenseitig sehen, sondern volles Naturpanorama haben“, erklärt Hayek.

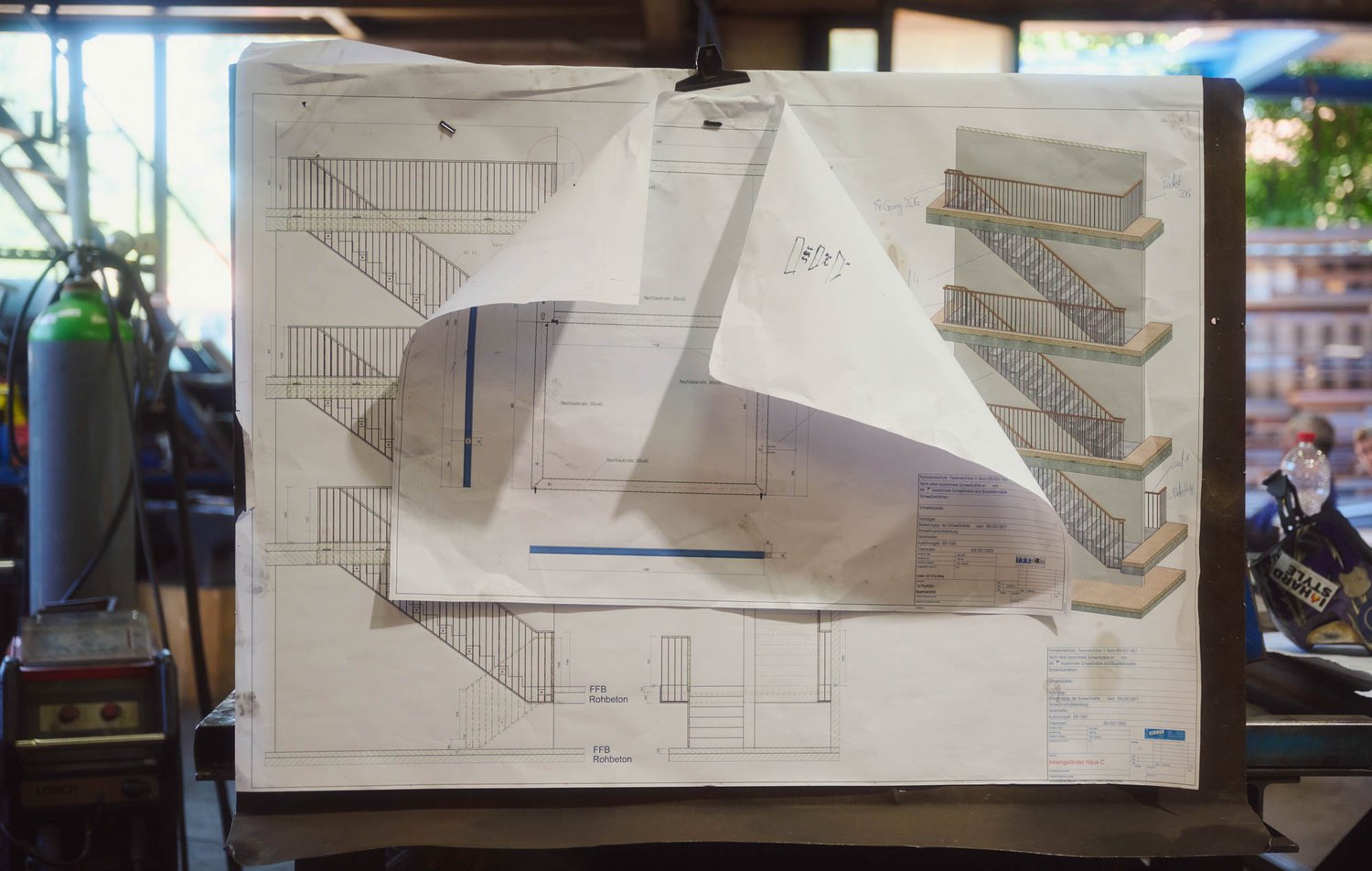

Die großzügigen Balkone übernehmen die Aufgabe eines Transitraumes zwischen Wohnrefugium und Grünzone und prägen das Fassadenbild. Sie zeichnen dynamische, weiße Linien auf die Schalung aus sägerauem und vorvergrautem Holz. Ihre Brüstungen steigen auf und ab, lenken die Sichtachsen und schaffen private Zonen. Diese besondere Lösung war auch eine Herausforderung an die handwerkliche Umsetzung. Mit dem Metallbau-Unternehmen Kirner hatten Quest und Behnisch allerdings einen Partner an der Hand, der die millimetergenaue Umsetzung passgenau leisten konnte. „Die geschwungenen Balkone geben den Häusern erst ihren unverwechselbaren Charakter. Sie entstanden als Skizze, ohne dass damals jemand wusste, ob sie so überhaupt umsetzbar sind.

Die meisten hätten den Geländern keine Chance gegeben, weil man der Meinung gewesen wäre, dass es zu kompliziert ist oder zu teuer, oder schlichtweg nicht umsetzbar. Wolfgang Kirner hat mit seiner handwerklichen Expertise Lösungen erarbeitet, die nur im Austausch entstehen können“, meint Max von Bredow. Nur durch diesen Mut, Sensibilität für den Ort und Engagement für das Besondere entstehen Projekte, die nicht nur einen Ort, sondern auch eine ganze Stadt verändern können. Auf die Frage, warum es wichtig ist, sich diese Mühe zu geben, hat Max von Bredow eine eindeutige Antwort: „Bauen verbraucht sehr viel Ressourcen und Bauen ist irreversibel. Es ist doch ein Unding, wenn sich Menschen 80 Jahre lang was anschauen müssen, was nicht gut ist, nur weil jemand ein paar Stunden zu wenig überlegt hat.“

Seit 1987 gibt es den Metallbaubetrieb Kirner in Bad Endorf. Schon früh hat sich Wolfgang Kirner auf Geländer, Tore und Treppen spezialisiert und sich auch im Wandel der Zeit konsequent dem traditionellen Schlosserhandwerk verpflichtet. In seiner Werkstatt und im engen Austausch mit den Planenden entstanden die geschwungenen Brüstungen der Y-Häuser, die auch davon erzählen, wie Handwerk und moderne Architektur im Zusammenspiel zu ganz besonderen Lösungen kommen.

Herr Kirner, wie hat sich das Schmiedehandwerk im Laufe der Zeit verändert?

Gerade Geländer sind heute nicht mehr so gefragt wie früher, bei den Materialien wird der Edelstahl viel mit Holz kombiniert. Bei Schweißtechnik selbst wird viel mehr mit Maschinen gearbeitet. Die technischen Innovationen sind ein laufender Prozess – und der wird wohl auch nie enden. Mir ist wichtig, das Schmiedehandwerk zu pflegen und gleichzeitig mit der Zeit zu gehen.

Wie lange arbeiten Sie schon mit Quest?

Mit Klaus Werndl habe ich vor fast 20 Jahren am Projekt Kunstmühle gearbeitet. Manche Ideen wurden damals als unmöglich verworfen – und ich habe es dann doch umsetzen können. Dadurch hat sich schnell ein großes gegenseitiges Vertrauen entwickelt. Wenn ich etwas zusage, dann ist darauf Verlass.

Wie funktioniert die Zusammenarbeit in der Praxis?

Alle Beteiligten, die Gewerke, die Architekten und die Planer, arbeiten Hand in Hand. Viele Entscheidungen entstehen dadurch auch im Prozess: Was geht technisch, statisch oder gestalterisch – und was nicht? Im Austausch werden Ideen weitergesponnen und gemeinsam versucht man die optimale Lösung zu finden.

Die geschwungenen Balkongeländer der Y-Häuser waren eine besondere Herausforderung. Wie sind Sie damit umgegangen?

Ich dachte sofort: Das wird enorm schwierig. Bei den Bauteilen ging es um Millimeter. Da funktioniert die Umsetzung nur im Dialog, indem immer wieder neu geplant, gezeichnet und diskutiert wird. Schwierig war auch die Kostenplanung, denn wenn etwas so anspruchsvoll ist, liegt man schnell ganz weit daneben. Aber wir haben alles gut hinbekommen.

Die ersten Häuser stehen. Was denken Sie über das Ergebnis?

Das ist ein Vorzeigeprojekt – auch für mich als Handwerker. Wenn man mit seiner Werkstatt eine so besondere Aufgabe und Herausforderung realisieren kann, dann macht das einfach Freude. Für mich ist das ein Leuchtturmprojekt, das ich meinen Kunden immer wieder als Beispiel dafür zeige, was wir leisten können.